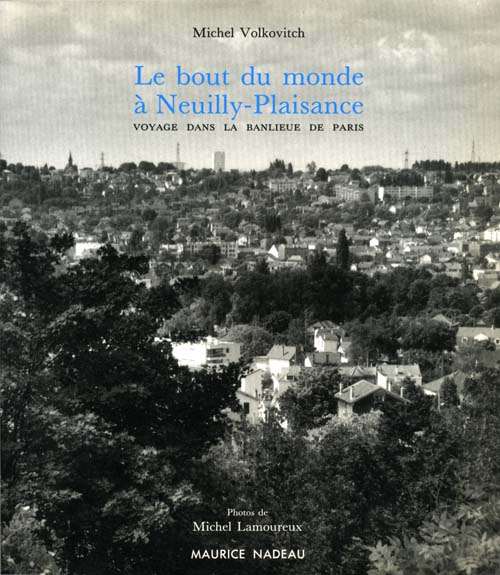

Le bout du monde à Neuilly-Plaisance

Voyage dans la banlieue de Paris. Le voyage sentimental de Michel Volkovitch à travers la banlieue des jardins, des coins tranquilles, des impasses, des bords de l'eau... agrémentés par les photos de Michel Lamoureux. Errance poétique qui attache ses pas aux fragiles fééries de la banlieue. 122 p. (1994)

Extrait

Et j’ai senti un peu son immense corps.

Mai 88.

Montreuil. Dans un quartier banal près du centre-ville, bonheur inattendu : une vieille rue oubliée, qui descend droit vers la mairie comme un escalier secret.

Dans un jardin, penché sur ses salades, un vieux leur confie d’une voix ferme : Ah, ça ne peut pas durer. Aah, non.

Octobre 88.

Un coin magique entre Champigny et Villiers-sur-Marne. On entre par une passerelle, au-dessus d’une voie ferrée profonde comme une douve. La petite Villa La Niche, au bord du précipice, monte la garde. Au-delà, rues qui virent au sentier, sentiers qui tournent à l’impasse, pavillons-cabanes à outils dans des jardins sauvagement laids, façades couleur de suie — sauf une malheureuse cahute, maquillée en rose-rouge-orange comme une putain de décharge publique —, tout ça coincé entre une autoroute, un sac de nœuds ferroviaire, une zone industrielle et une ZUP. L’étonnant, c’est la verdure, soudain, partout. Une tache de campagne oubliée par la nature dans sa fuite, comme une flaque d’eau sale à marée basse.

L’autoroute un peu plus haut : un autre monde. On l’entend sans la voir. Elle passe et nous ignore, nous laissant plongés, par sa vitesse, dans une lenteur surnaturelle.

Découvert ce coin par hasard il y a quinze jours. Revenu ce matin. Personne, ou si peu : un chien de mauvais poil qui aboie, réveillé de travers (museau qui dépasse par le trou d’une palissade épuisée) ; un type à tête de beauf dans son jardin, tramant poubelle et chaussons.

Hiver 84.

Bobigny, Pantin. Brouillard sur le canal de l’Ourcq. Pour ma première visite, on m’a gâté. A peine si je vois mes pieds. Quand le jour se lèvera, je n’en saurai rien. Fantômes de peupliers, murs gris, eaux noires, atmosphère, atmosphère à couper au couteau. Malgré les tags décolorés le long du dos de l’usine, on se croirait dans un vieux polar en noir et blanc.

Pas d’assassin en vue ; quant au cadavre, il s’en faut d’un rien : tandis que j’avance à l’aveuglette sous un pont, le train passe dans un vacarme tel qu’il manque me flanquer à l’eau.

Juin 89.

Limeil-Brévannes, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, face aux avions décollant d’Orly qui passent au-dessus de ma tête, de plus en plus bas. Villeneuve-le-Roi, rues désertes montant vers le plateau où se cache l’aéroport. Plus d’avions... Pavillons endormis. Silence du petit jour. Soudain le suivant débouche au-dessus des arbres, énorme, avec un bruit terrifiant.

Février 92.

Au pied de la ville nouvelle, à Noisy-le-Grand, un petit bout de campagne — incongru résidu, trou de mémoire d’urbaniste — que le RER manque percuter avant de se ruer dans son tunnel. C’est là, rue du Clos Montfort, dans le raidillon où j’ai failli m’étaler par un matin de verglas, que j’ai découvert en levant la tête, avec frayeur, dans la nuit d’avant l’aube, la proue de Marne-la-Vallée : le quartier du Théâtre et ses murailles brutales de château-fort.

Après la maison en ruines, des jardins devenus jungles (pancarte : miel à vendre), où quelques bicoques étouffent dans la broussaille.

Ce matin, pris la rue à l’envers — et c’est une autre rue. Je découvre une décharge en formation, une caravane et même un vague gitan qui sort des ruines, attendu par ses chiens, en reboutonnant son pantalon.

Aqueduc de la Dhuis. Gagny, puis Montfermeil. On passe au pied des tours, qui comptent parmi les plus sinistres. Herbe pelée, papiers gras. Personne. Samedi matin, travailleurs et chômeurs pioncent encore. Seuls debout, les enfants : les Malika, les Yamina qui partent, l’air sérieux, pour l’école.

Une petite porte : on est d’un coup en pleine forêt de Bondy.

« Tous les malheurs de l’homme viennent de ce qu’il ne sait pas rester dans sa chambre. » J’ai longtemps ruminé cette pensée. Je ne quittais pas mon coin de banlieue. Sans doute m’arrivait-il de m’en éloigner en métro, en voiture, de me retrouver en d’autres lieux parfois lointains ; mais ces déplacements-là, on le sait, sont irréels ; seules comptent les distances arpentées, estampillées pas à pas. Il n’est de vrai voyage qu’à pied. Dès que notre corps quitte le sol, dès que nous cessons de produire nous-mêmes notre mouvement, un fil très fin, très précieux est rompu.

Certains marchent ; moi, j’aime courir. Je courais déjà en ce temps-là, le matin dans le Bois tout proche, avant de regagner ma chambre comme un astronaute rejoint la terre. Du haut de mon quatrième étage, la nuit, je voyais à droite les barres d’immeubles campant sur les hauteurs de Bagnolet, et devant moi, à l’horizon, au-dessus des toits de Montreuil, les tours qui veillent à l’entrée de Paris.

J’étais dans un cocon bien chaud.

Plus tard, une faille s’est ouverte. J’ai senti comme un courant d’air. Le vent du large. L’appel des grands espaces. J’avais trente-cinq ans. Je suis entré dans le vaste monde un samedi à l’aube, timidement, par le boulevard Soult ; deux heures cinquante minutes et dix-neuf maréchaux plus tard je retrouvais mon point de départ dans l’ivresse ; j’avais fait le tour de la capitale, attrapé la bête au lasso, Paris m’appartenait.

Paris ! La belle affaire ! Comme si cette victoire facile était une fin, et non un début tâtonnant... En bouclant la Ville, je croyais la faire exister davantage ; or c’est le contraire qui s’est produit. Elle s’est dégonflée. Le réel, c’est ce qui déborde. Le fond de la réalité, c’est cette banlieue trop vaste pour mes jambes, comme le réel est trop vaste pour la pensée. J’ai senti soudain la banlieue me défier, me fuir. Alors j’ai voulu apprivoiser le nouveau monstre ; et pour cela, un seul moyen : l’investir de l’intérieur, m’infiltrer dans ses veines, une à une, jour après jour, comme un poison paralysant. J’ai suivi d’abord les courbes de la Marne, puis d’autres parcours bien marqués, m’enhardissant, de plus en plus loin vers l’est, puis à l’ouest, au sud, au nord. Mon projet se dessinait. J’allais explorer la banlieue entière, traverser toutes les communes, passer par toutes les rues, les avenues, les boulevards, les sentes et les sentiers, me glisser dans toutes les impasses. J’allais me perdre mille fois, j’allais entrevoir (je l’ignorais encore) un nombre incalculable d’horreurs et de merveilles ; parfois aussi je ne verrais rien et manquerais mourir d’ennui ; j’allais surtout — comme un Elu, comme un damné — tourner sans fin. La banlieue, par essence, est ce qu’on ne peut borner ou contourner. Ses frontières sont invisibles et mouvantes — ou plutôt, soyons franc, elles n’existent pas, et il est vain à tout jamais d’essayer d’en sortir.

La banlieue est infinie, mon voyage aussi. Je n’irai pas jusqu’au bout ; j’en suis venu à me le dire sans angoisse, de même qu’après s’être désespéré de ne pouvoir lire tous les livres, on se réjouit humblement d’être sûr de ne jamais en manquer.

€ 24.00