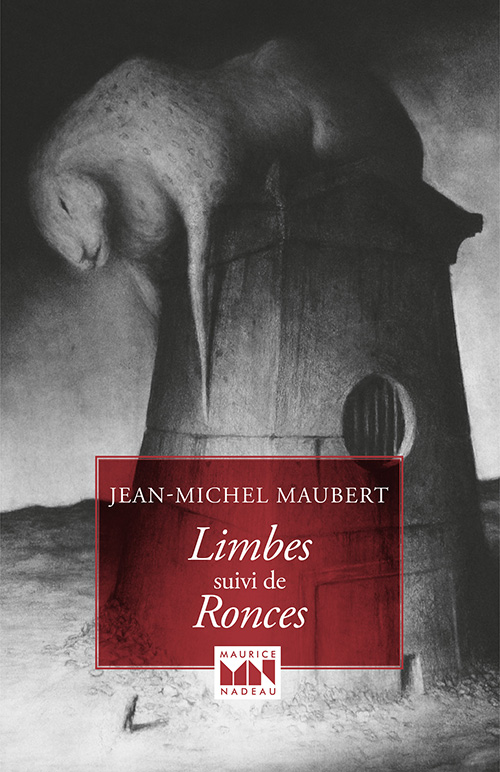

Limbes suivi de Ronces

Limbes décrit une ville tentaculaire, ravagée par la misère et le chômage. L'espace urbain s'est décomposé au fil du temps en friches industrielles. C'est dans le quartier des abattoirs qu'enfants, puis adolescents, Mona, Lucas et Samuel se sont connus et sont devenus inséparables. Même si Mona - « l’enfant-machine » - est miné par la maladie mentale, suscitant le rejet, la peur et la honte, elle devient le centre de l'existence de Lucas et Samuel. Ronces est une variation sur l’univers et la vie du poète Georg Trakl. Le récit se situe pendant le Première Guerre mondiale. Il ne cherche cependant pas à refléter une vérité factuelle et historique. On sait la relation fusionnelle et torturée qui unissait Trakl à sa soeur Margarethe - Grete. Du fond de son lit d'hôpital, Grete s'adresse à son frère. Deux roman-poèmes à la frontière du fantastique et du réel. 205 p. 15 euros. Isbn : 9782862312415

Jean-Michel Maubert vit dans le Finistère. Il enseigne la philosophie. Maurice Nadeau a édité son premier roman, Idiome. Il publie nouvelles et poèmes dans des revues.

Extrait

Lucas est mort ce matin. Je devais passer la journée avec lui. J’apportais, comme souvent, un peu de café. Au fond de moi, je savais que cela arriverait. Son corps sans vie était immobile dans l’escalier qui menait chez lui. J’ai appelé des secours. Ils n’ont pas pu le ranimer.

Son coeur a lâché, d’après le légiste qui l’a examiné. Une cigarette jaune éteinte aux lèvres, un visage en lame de couteau, il manipulait le corps de Lucas avec des gestes presque délicats. En quittant la morgue j’ai marché au hasard, jusqu’à la nuit. J’ai toujours les clés de son appartement.

La nuit précédente, je m’étais éveillé brusquement, hagard, les membres glacés, rongé par une vision lancinante : je voyais Lucas mourir comme une bête, égorgé, son corps laissé à l’abandon dans un terrain vague, au milieu des herbes hautes, des carcasses de voitures, de chiens sombres, maigres et avides, cherchant leur pitance. Incapable de l’arracher à la mort, je restais près de lui, le berçant comme une mère berce son enfant. Cette scène, depuis quelque temps, revenait nuit après nuit, empoisonnant mon sommeil. Après la disparition de Mona, c’est Lucas maintenant que je perdais.

Une douleur au coeur que le sommeil de plomb de l’alcool et des médicaments ne réussit pas à alléger. Au réveil, je suis seulement défait. Comme si mon visage, durant la nuit, avait été malaxé par une main invisible, devenant au matin dans la lumière cette empreinte douloureuse reflétée dans la glace. Lucas est mort : impossible d’extraire ça de ma tête. Prenant appui sur le lavabo, je reste de longues minutes prostré, répétant cette phrase avec laquelle il faut vivre maintenant, la pressant, la tordant, comme pour en retirer le poison. Impossible. Je relève la tête, soulève les paupières et m’attarde sur ce visage que je devrais reconnaître. Je contemple, hébété, cette image, pâle, opaque, sans être sûr d’être encore vivant.

La ville – les arcades autoroutières, les ponts, les pylônes, les esplanades grises et vides, les tours dressées, ainsi que d’inertes cyclopes de béton. Je l’imaginais, enfant, vue à travers un regard d’oiseau : un linge étendu sur la plaine immense, plissé à certains endroits en une matière urbaine dense, troué ici et là par des zones de terrains vagues, effrangé ailleurs, ses rebords devenant filandreux ou s’étiolant en une quasi poussière — il en était ainsi des quartiers où nous vivions. Le chômage, la misère, la fermeture inéluctable des différents abattoirs nous avaient tous projetés dans une morne et lente agonie sociale, alors même que nous et nos pères, et ceux qui les précédèrent entre ces labyrinthiques murs de briques, avions vécu jusqu’ici au sein d’une mort industrieuse, une machinerie bien graissée, aveugle et suractive : une ville-machine où les corps démembrés des cochons, des boeufs, des veaux, des chevaux étaient comme les fruits gorgés de sang d’une vigoureuse arborescence mécanique. Les animaux massacrés à la chaîne, dépecés, réduit à un agrégat de corps beuglants – je me souviens de ces interminables processions de chair apeurée, on les voyait en grimpant sur les toits, je me souviens de la vapeur des souffles, et d’un impalpable silence parfois – étaient liés indissociablement aux gestes répétitifs et sûrs, aux grognements amusés, à la fatigue de tous ces corps et de toutes ces mains d’hommes s’activant entre les murs de briques, mêlant leurs énergie, le temps épais de leurs propres vies, le rythme du sang dans leurs artères, à tous ces meurtres à la chaîne, à tout cet amas de carcasses encrochetées, à toutes ces créatures agonisantes, dont le sang, la lymphe, la graisse coulaient dans les rigoles, et dont les boyaux devenaient des saucisses, des pâtés, et bien d’autres choses, les mains et les visages de leurs bourreaux se reflétant en fragments éphémères dans les mares de leur sang, dans les flaques nauséabondes qui parsemaient le sol de liquides vitaux – et dans leurs déjections elles mêmes ; et tous, nos pères, nos frères, nos amis, vivaient dans ces odeurs aigres de chair fraîchement morte : un parfum lourd qui ne les quittait jamais vraiment – et à leur insu souvent ils portaient ce poids, cette gravité muette, qui transparaissait le soir sous la lampe de la cuisine – ou d’un bar quelconque –, et rendaient blêmes leurs fronts ; et nous, les enfants, ou les frères et soeurs, de ces hommes, nous emportions sans le savoir toute cette mort dans nos rêves.

€ 15.00