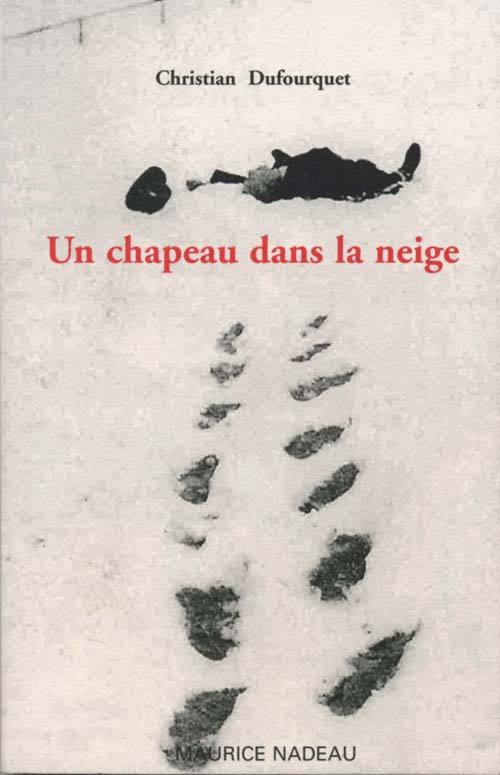

Un chapeau dans la neige

Noël 1956. Le cadavre de Robert Walser dans la neige. Janvier 2003. L'enterrement d'un vieil homme. Entre ces deux morts, se fait jour une présence parcellaire, chancelante, aux prises avec une réalité fuyante, où d'autres présences apparaissent ou disparaissent, au hasard de quelques souvenirs qui sont comme les wagons d'un train fantôme au parcours enfanté par la nuit. Roman écrit sur la frontière d'un espace contigu à la vie, et peuplé d'ombres de proches ou d'écrivains surtout, allant et venant au sein de cet espace où le Temps s'est arrêté. 2010. 92 p. 16 euros.

Extrait

Il pourrait hurler, mais il ne hurlera pas. Une petite voix lui intime le silence. Une toute petite voix, sans souffle et sans espace. Déjà elle s’en est allée, ne lui reste qu’une sourde inquiétude, le sentiment de se mouvoir dans un corps inachevé. Cet embryon de corps, il le voit comme le premier effet en lui d’une liberté nouvelle. Liberté de rester sur place ou revenir dans le faux jour d’une existence qui pourrait être sienne, loin de la poussière d’un monde qui se défait en autant de possibilités qu’il y a d’oiseaux dans le ciel. Au moins, le peu qu’il est ne tombe pas en morceaux, ne s’effrite pas. Il se tient debout sous le ciel d’une souffrance qui l’enveloppe, pourtant. Quelque chose meurt, quelque chose de déjà mort, sans doute, qui l’englobe dans la décomposition de ses souvenirs. À l’intérieur de lui, cependant. L’entraînant.

Une image prend forme dans le noir, celle d’une silhouette figée, un panier de légumes à la main, face à un char, et derrière celui-ci un autre et un autre, une file de chars qui ressemble de loin à un alignement de paquets de cigarettes. De chaque paquet une cigarette jaillit à l’horizontale, prête à s’embraser dans la direction du petit bonhomme planté là sans qualités particulières, sinon celle, peut-être, d’ouvrir la bouche et saliver devant l’aubaine qui s’offre à lui d’en griller une dernière, dans la lumière poudrée d’un beau matin d’été.

Cette silhouette brouillée par la distance lui rappelle tout à coup celle de son père, à la fin de sa vie. Il le revoit immobile, un cabas à la main, au milieu de la rue. Pas un souffle de vent. Le soleil brille à son zénith. La rue luit doucement comme un palier d’hypnose ou d’insomnie. Il presse le pas, l’appelle. Voyant qu’il ne bouge toujours pas, ne se retourne pas, il se contente, arrivé à sa hauteur, de le prendre par l’épaule et l’entraîner. À la question qu’il lui pose un peu plus tard, inquiet, le vieil homme murmure, par-dessous ses mains enveloppant son crâne déplumé, qu’il a cru entendre un grand bruit devant lui.

Comme un enfant qui remue les pièces d’un puzzle dans le noir, il cherche l’ombre d’un chemin qui passe par son père, cette silhouette voûtée au milieu de la rue, et faisant face, peut-être, à quelque invisible colonne de véhicules déferlant d’un point aléatoire de l’histoire du monde, une sorte de FUMER TUE stoppant sa marche à quelques centimètres de lui.

De fait, se rappelle-t-il, le décès de son père a coïncidé avec l’apparition, dans l’espace public, de cette aveuglante publicité. Comme s’il existait un lien entre la mort de son père et la vision de ce Mane Thecel Phares tremblotant sur chaque paquet de cigarettes, et qui a presque aussitôt déclenché chez lui une irrépressible envie de fumer.

Salivant à cette évocation, il ne peut s’empêcher de chercher dans les poches d’une veste qui n’existe pas un paquet de dopes qui n’y est pas. Il a terriblement besoin de fumer, il fumerait le ciel et les oiseaux, s’il le pouvait, mais en lui et autour il n’y a toujours que le vide, et une voix dans ce vide, qui continue à se manifester.

Il se dit qu’au moins il n’aura pas eu à combattre le syndrome de la dernière cigarette qui désespère tant ses contemporains. Ce mot ne signifie rien pour lui, il se sent aussi bien contemporain de son père que d’Italo Svevo, qui s’était fait, de son vivant, une spécialité de l’interaction de la fumée avec ses tissus nerveux. Fumer ou ne pas fumer, tel était le dilemme qui l’avait occupé jour et nuit. Contrairement à lui, Italo avait essuyé depuis l’enfance le feu roulant et constant d’une colonne de paquets de cigarettes, jusqu’à ce qu’il se penche lui aussi sur le cadavre de son père. Ce jour-là, Italo avait noté : 15. IV. 1890, 4h 1/2. Mon père meurt. U. S. (pour Ultima Sigaretta). Et peut-être aura-t-il pensé, comme Italo, devant le corps allongé de son père : 1.1.2003. Mon père meurt. P. C... Conscient de rejouer une scène presque identique au sein d’un abîme empoussiéré de grains vides, qui s’agrègent à une figure et une autre, les dispersent.

Il remue légèrement les doigts en essayant de se souvenir de ce qu’il a éprouvé à l’instant où il s’est penché sur le cadavre de son père. Il revoit le visage aux lèvres pincées, comme épinglé au crâne, et qui semblait grimacer au contact d’une pensée qui mettait un temps infini à le traverser. C’est comme respirer à l’intérieur d’un mur qu’il ne peut traverser. Et puis flotter, l’instant d’après, à travers des êtres, un paysage, de la bourre d’images qui l’enveloppe, moins réelle qu’une ombre et en même temps plus lourde et terne qu’un morceau de plomb que son cœur martèle.

Il ferme les yeux, insiste, revoit le cadavre, puis son corps qui s’en écarte et quitte la pièce au ralenti. Comme un voleur qui fait main basse sur un butin qui l’écœure, il se dit qu’il y a eu peut-être lutte entre son père et lui, le vieil homme essayant au dernier moment de se redresser et lui, affolé, les lunettes embuées, exerçant une pression sur ses épaules comme un lutteur qui attend le décompte d’un arbitre qu’il ne voit pas. C’est le même genre de lutte qu’avait décrite un jour Italo entre deux bouffées d’une dernière cigarette : un vieil homme, plein d’une rancœur muette, étouffé et plaqué au sol par un fils incompréhensible. Le vieillard, prétendait Italo, avait réussi à se dégager une seconde, la dernière, son bras s’était levé, sans force était retombé, heurtant au passage la joue humide du fils, et tombant encore, ne s’arrêtant plus de tomber.

Italo Svevo l’a visité plusieurs fois en rêve, dans les nuits qui ont suivi la mort de son père. Il se souvient encore de l’un d’eux, où ils cheminaient de part et d’autre d’un mur qui divisait un bout de campagne grise et morne, noircie çà et là de bouquets d’arbres calcinés. Tout en fixant le bout incandescent d’une cigarette en quoi sa présence se vérifiait, il entendait Italo discourir sur la dernière cigarette, qu’il avait fumée des milliers de fois, jurant à quelque double qui l’observait d’un air narquois, qu’on ne l’y reprendrait plus. À l’entendre, cette cigarette avait l’exact goût du temps qui nous enveloppe et nous traverse, puis se retire par surprise, à contre-vie. En bref, Italo se plaignait, comme toujours. À part Italo, il n’avait jamais connu personne qui avait pour ainsi dire poussé, comme lui, autour d’une maladie centrale, diffuse, insaisissable, une sorte de Q.C.M. engrené dès la naissance, où toutes les questions sont des symptômes et chaque réponse le mensonge d’un mal qui les enveloppe.

À califourchon sur le mur qu’il avait fini par escalader de son côté, Italo lui confia avoir acheté un jour, dans le sud de la France, des cigarettes d’une marque qui s’appelait : La Fusée. Il en avait acheté six, murmura-t-il en s’excusant presque d’avoir dérogé à la règle de la dernière cigarette, qui veut qu’on n’en achète qu’une à la fois, la dernière bien sûr, celle qu’avec une volonté de fer l’on ne va bientôt fumer que pour en chasser de son esprit le goût à jamais. Toujours est-il qu’il en fumait une dans la rue à l’instant où une automobile passa. Et là, chose étrange, lui dit-il en se penchant vers lui, au risque de chuter, la cigarette avait comme éclaté à sa bouche. De frayeur, il l’avait laissée tomber, se demandant qui avait explosé, de l’auto ou de la cigarette. Ce mot : Fusée, balbutia-t-il, est quelque chose dont je dois me tenir éloigné. Il respirait difficilement, tirant un coup sur deux sur une cigarette qui venait d’apparaître entre ses lèvres, comme par enchantement. Je revois cette voiture, lui disait- il, je ressens combien cette cigarette que je n’ai pas fumée, et qui n’entre donc pas dans le décompte que je fais, me brûle, depuis, les poumons. Il y a comme ça des conjonctions, marmonna-t-il en se redressant, d’événements insignifiants qui nous sautent à la gorge, refermant leurs mâchoires improbables sur nos corps bien présents. Ne me dis pas que tu n’as pas ressenti cela toi aussi, ajouta-t-il, en lui jetant du haut du mur un regard apitoyé, ne prétends pas le contraire, chacun croise un jour un petit sphinx, un animal hybride et souvent insignifiant à la fourche de deux chemins balayés par le vent. Pas plus grand, la plupart du temps, qu’une pierre contre quoi on trébuche, un oiseau qui s’envole d’un buisson, une tache sur un mur.

Il se dit qu’Italo a tort en ce qui le concerne. Il n’a rien connu de tel, jamais il n’a eu la capacité d’isoler de l’uniforme médiocrité de ses actes un semblant de sens. Pas même à cet instant où il se souvient de son père immobile au milieu de la rue. S’il éprouve quelque chose, c’est, au mieux, la sensation de la rencontre au milieu du néant de deux silhouettes qui se heurtent dans une mêlée confuse de rêves et d’effondrements.

Rien ne se passe, c’est la nuit, et pourtant il a le sentiment de se réveiller d’un long sommeil en ce lieu où la voix vient de le retrouver, de le réveiller en un sens, avec le sentiment de s’être déplacé comme emmailloté entre-temps, accroché à un sein qui ballotte entre ses lèvres, tombe en poussière. À intervalles réguliers maintenant, et c’est là une sensation qui lui serre le cœur, insuffle en ce cœur la volonté tantôt de rester, tantôt de s’en aller, il sent ce lieu bomber sous lui, se soulever, comme par l’effet de souffle d’une explosion fantôme. Il voit aussi une vallée grisâtre, fendue en son milieu par une voie de chemin de fer. Il hésite, se dit qu’Italo a raison, on ne peut échapper à une voix qui vous appelle, mais on peut essayer pourtant, pense-t-il en fermant des yeux absents qui filent sur des rails s’enfonçant sous terre comme dans son crâne, se souvenant.

Il revient à ce jour où il se tenait debout, la nuque ployée, les mains croisées sur le ventre, devant le cercueil de son père. De temps à autre, il redressait la tête, son regard voletait de la tombe ouverte à la colline qui domine le cimetière. Des vaches à l’orée d’un bois. Le clocher d’une église, en contrebas. Plus loin, une vallée se faufilait à travers un enchevêtrement de pentes se chevauchant. Il songeait à tous ces ruisseaux, ces bois, ces lacs sous la brume l’entourant en une pâle épaisseur de choses invisibles, comme les plantes, les fleurs, les oiseaux qu’il n’avait jamais su nommer. C’était comme une masse transparente et mouvante, visible et invisible, glacée... Dans cette masse son esprit se perdait, une torpeur immense l’envahissait, tout disparaissait, les tombes et les visages, les collines et les prés, brume, poussière d’images dispersées.

Une voix avait coupé net le fil de sa rêverie : Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de la jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras : Je n’y prends point plaisir...

La voix était celle d’une femme debout au pied du cercueil, du cadavre en ce cercueil, lui parlant. Sa chevelure bouclait sur le col d’une pelisse noire qui tombait au ras de ses bottines mauves. Comme arc-boutée contre un mur de pluie, elle avait continué d’une voix que le silence alentour semblait comprimer puis expulser violemment au loin : Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et les nuages après la pluie... Au rythme de cette voix qui le berçait, il songeait à Alejandra Pizarnik, coincée elle aussi dans sa tombe comme elle l’avait été, de son vivant, dans sa chambre petite et bruyante de Buenos Aires. Là-bas, elle se réveillait la nuit pour écrire à la craie sur un tableau noir des mots qu’une pluie invisible effaçait, une pluie douce et régulière qui mêlait le visible à l’invisible, parente du chagrin des morts qui déchirent avec leurs dents obliques les images des vivants.

Elle rêvait, quand pesait encore sur la terre sa silhouette fragile et déjà incertaine, d’occuper une maison près d’un cimetière, et attendre à la fenêtre que la pluie lustre les tombes et entre en résonance avec elles. Là-bas, elle voyait de vieux Juifs en caftan mouillé par la pluie et les larmes, et son père parmi eux, si jeune, les pieds nus. Lui ne voyait personne remonter des tombes, en ce lieu, à cet instant, il n’y avait que des vivants debout derrière celle qui continuait de poser les mots du Qohelet comme des pierres sur le cercueil posé à ses pieds : Avant que le cordon d’argent se détache, que le vase d’eau se brise, que le seau se rompt sur la source, et que la roue se casse sur la citerne... Sa voix était pareille à la main d’Alejandra se mouvant sur un vieux tableau couvert de mots oubliés : Tous les morts sont ivres de pluie sale et inconnue dans le cimetière étrange et juif. Uniquement dans la résonance de la pluie sur les tombes je peux savoir quelque chose de ce qui m'épouvante d’apprendre...

€ 16.00