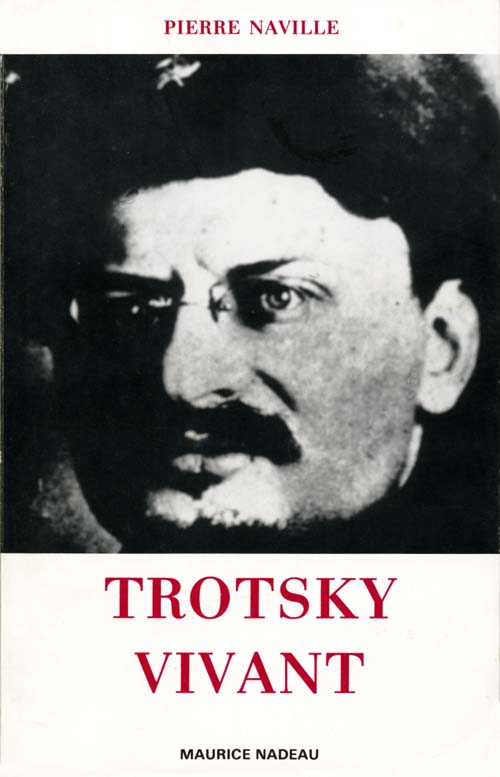

Trotsky vivant

C'est à Moscou en 1927, que Pierre Naville rencontre pour la première fois Léon Trotsky. Devenu l'un des principaux acteurs du groupe trotskyste français, il a l'occasion de le rencontrer ailleurs, à Prinkipo, à Copenhague, à Paris. Il est l'un des rares à avoir pris toute la mesure de l'homme, du théoricien, du chef de parti. Son admiration pour un homme hors du commun est évidente, elle n'est pas aveugle. C'est un partisan lucide qui raconte, découvre et révèle. 278 p. (1987)

Pierre Naville, (1904-1993), écrivain, homme politique et sociologue. Surréaliste de 1924 à 1926, membre du Parti communiste français jusqu'en 1928, puis trotskiste avant de rejoindre le PSU, il a mené en parallèle de son engagement politique une carrière de sociologue du travail.

Extrait

PREMIÈRE RENCONTRE

C'est à Moscou, en novembre 1927, que j'ai rencontré pour la première fois Trotsky. Depuis, je l'ai vu en d'autres lieux : Prinkipo, Paris, Copenhague et quelques villes de passage, des navires, des trains, des automobiles, pour des temps en général assez brefs ; j'ai travaillé avec lui, proche ou à distance, une dizaine d'années, à peu près jusqu'à sa mort. Mais aucun souvenir ne me reste aussi chargé d'émotion et presque d'irréalité que la première visite que je lui ai rendue à Moscou lors du dixième anniversaire de la révolution d'Octobre.

J'avais vingt-trois ans, une volonté exacerbée de dévouement, un besoin illimité de participer à l'entreprise qui seule me paraissait de nature à faire converger ce que j'avais de disponible, de dispersé, et aussi de capable, d'enthousiaste. Je m'étais ouvert auparavant – je m'ouvrais encore – les grandes portes du surréel... Elles n'engageaient pourtant qu'à ce préliminaire des choses où la littérature découvre trop aisément son bien, sans contrepartie, et je ne voyais guère, malgré ce que j'en avais déjà écrit, comment pouvait se faire la jointure entre l'art, la morale et la révolution. Un certain style de vie pouvait y suppléer, mais c'était encore un pont fragile, une velléité, une tentation, à peine une tentative. La vie sociale et politique se révélait alors à moi dans beaucoup de sécheresse et de nudité, beaucoup de renoncement aussi, sans parler de la confusion du temps. À peine engagé dans cette action où je m'efforçais cependant de poursuivre et de regagner ce que je m'étais senti prêt à perdre au fil de la révolution surréaliste, j'éprouvai l'impérieux besoin de toucher au cœur de cette nouvelle espérance, déjà déclinante : Moscou. Cette ville était encore la capitale des capitales ; presque un lieu sacré. Le corps de Lénine y gisait depuis peu. Mais celui de Trotsky était toujours debout, et en pleine lutte, une fois de plus. D'autres figures posaient des énigmes : Boukharine, dont nous connaissions mal le rôle, Zinoviev peut-être, et le fatal Staline... J'avais soif de voir cela, d'aller prendre mes ordres dans le seul endroit du monde où ce fût encore légitime.

Nous voici – mon compagnon Francis Gérard et moi – dans ce Comité des Concessions, dont Trotsky était encore le Commissaire pour quelques jours, rendez-vous pris par l'intermédiaire de Victor Serge et d'Andreyitchine. Dans une antichambre, puis dans un bureau du secrétariat, on attend en bavardant – quelques minutes. Les cérémonies du 7 novembre venaient d'avoir lieu, jetant sur le pavé les dés du sort que le Secrétaire Général va faire à l'opposition de gauche. Un avenir se joue cet hiver, mais lequel ? Les esprits sont tendus, et ils ont retrouvé quelque chose de ce qui les animait peu d'années auparavant. Pointant, il n'y a rien là de ce qu'on appelle la nervosité. Le ton a monté, voilà tout. Et de nous, jeunes gens, qu'attend-on ? Ce que nous pourrons faire dans notre sphère, et d'abord que nous soyons des témoins éclairés, de futurs compagnons. La porte du bureau voisin s'ouvre, et nous entrons.

Trotsky est debout. Oui, c'est Trotsky... Le voici ; parlez. Bonjour, camarades... Il s'exprime en français. Voici le héros d'Octobre, le chef de l'Armée Rouge : cette poignée de main simple et fraternelle, ce regard clair et droit, ce sourire sur un visage inattendu et célèbre. Un homme que l'on pouvait admirer dans sa grandeur passée, aimer dans sa lutte d'aujourd'hui, suivre dans l'avenir qu'il ouvrait. Voici cette voix de bronze, qui joue entre la douceur et le choc, qui prononce sans défaut, qui vit dans un ample registre. J'écoute... Est-ce là ce protagoniste de Lénine, cet homme redouté, ce chef clairvoyant, ce vaincu peut-être ? Les cheveux grisonnent déjà, rejetés bien haut, et prolongent un front dressé en muraille. Les mâchoires saillent, mais leur angle est atténué par la barbiche qui jaillit au menton. Deux lèvres plates et larges font de la bouche une meule en mouvement qui souffle, foule ou broie la parole. La moustache est rejetée des deux côtés avec vivacité. Dans ce visage sculptural une fossette et les yeux bleus de ciel, irisés par le verre des lunettes, jettent une gaîté, et même une joie, qui donnent à toute la tête je ne sais quelle fierté intelligente et loyale, le signe même du courage et de la possession de soi.

Trotsky n'est pas vêtu de cette vareuse militaire avec laquelle nous ont familiarisés les photographies, mais d'un veston gris de sport, avec une cravate qui tire sur le rose, si je me souviens bien, et qu'il rajuste de temps à autre d'un geste qui ne lui est pas familier. Il y a dans sa façon d'accueillir, de parler, d'écouter, quelque chose de net et d'attentif. Point de nonchalance, certes ; une ouverture, un air de questionner à l'avance. Le regard est souvent posé dans le lointain, et non sur l'interlocuteur : habitude du discours public, du comité, de la réflexion multiple, peut-être ? Plus direct, posé sur vous, ce regard bleu serait vite perçant, s'il n'était soudain corrigé par le sourire. Les mains parlent aussi, ou plutôt soulignent, mais avec retenue.

Trotsky s'assied derrière un bureau, devant un mur tapissé de grandes cartes géographiques. Il ne s'est pas levé pendant ce premier entretien où, je m'en rends mieux compte aujourd'hui qu'alors, se substitue enfin pour nous à l'image historique un homme – grand et seul, déjà. Bien vite, l'impression s'engage et se vivifie dans une conversation qu'il oriente avec méthode, et où je sens que je suis pesé à mon poids exact au milieu d'événements immenses. Ce Trotsky que je viens de découvrir dans son image vivante fait corps avec une phase décisive de la révolution. Chétifs, nous n'en ressentions qu'avec plus de fierté, nous aussi, l'honneur qu'il y avait à s'y introduire de cette façon.

Ces journées comptaient. Après le 7 novembre où l'opposition s'était manifestée sans suffisante résonance, sous les mots d'ordre : « contre le koulak, le nepman et le bureaucrate », Trotsky, déjà banni du Comité Central, venait d'être exclu du parti, la veille de ce rendez-vous. Notre conversation roula sur les perspectives du travail de l'opposition, surtout à l'étranger, mais elle se mêlait aux préoccupations du jour. Victor Serge nous avait introduits. Bientôt Ivan Smirnov, encore Commissaire du Peuple aux Postes, nous rejoignit, Andréyitchine, qui avait été diplomate, Bieloborodov aussi, je crois, qui était encore Commissaire à l'Intérieur, Sosnovsky... La conversation sautait du russe au français. On mêlait les conseils et les explications qui nous étaient destinés à un échange de vues sur la situation immédiate. Les uns estimaient que la période de réaction devait durer longtemps ; Trotsky était de ceux-là. D'autres pensaient que la crise de la N.E.P. et surtout le pullulement d'une nouvelle petite-bourgeoisie paysanne, mettraient vite le régime en péril. On pesait les chances de la bureaucratie dans cette crise.

Trotsky jugeait les choses de haut, peu enclin, du moins devant nous, à démonter les ressorts cachés des personnes. Son exclusion du parti ne paraissait pas avoir modifié d'un iota ses perspectives, ni sa résolution. Il parlait lorsque le téléphone sonna. Il prit l'écouteur, échangea quelques paroles en russe, puis reposa l'appareil avec une moue de dédain : C'est Boukharine, dit-il. Il gémit : Léon Davidovitch, ce n'est pas possible, vous, exclu du parti ! Faites quelque chose... Il ajouta pour nous : Vous voyez, ils perdent la tête. C'est la marche des choses. Il faut prendre la grande mesure...

Trotsky ne ménageait pas les explications. Il nous invita à faire connaître à l'étranger la plate-forme de l'opposition, à nous armer pour une longue période ; à nous préparer aussi aux tournants brusques, à ne pas désespérer du parti, sans mettre jamais en balance l'affiliation et la fidélité aux principes.

Je ne sais si l'impression que je rapporte, et qui m'est restée si vive dans le désordre d'une mémoire trouée de lacunes, peut faire sentir toute la singularité du moment. Dix ans avaient passé depuis Octobre : peu de temps pour ses auteurs, mais beaucoup pour de jeunes recrues. À peine affiliés à l'Internationale Communiste, nous devions débattre du destin de l'U.R.S.S. Rien ne permettait de dire que la révolution avait péri, et beaucoup de choses, au contraire, nous persuadaient que le sol était sous nos pieds le même qui avait vu lever la première révolution victorieuse des prolétaires. Mais déjà des puissances inédites façonnaient la vie d'une inquiétante manière : parti, bureaucratie, fonctionnariat. Le scepticisme commençait à s'allier à l'exécution de tâches ardues. Les chefs que la révolution s'était donnés vivaient encore dans ces lieux pour la plupart. Mais Lénine était mort ; une génération héroïque avait connu le sacrifice. Les plus entreprenants, ou résolus, se retrouvaient aussi perplexes qu'en plein feu de la guerre civile. Mais peu ou prou, chez beaucoup, gagnait le sentiment qu'il fallait avant tout affermir le bastion central, la République Soviétique. L'échec préventif de la révolution allemande en 1923, l'enlisement ensanglanté de la révolution chinoise en 1927, avaient échaudé l'esprit internationaliste des meilleurs. Le dogme du « socialisme dans un seul pays », inventé pour justifier cette situation, commençait à donner ses fruits âcres, et pour longtemps.

Ce qui frappait aussitôt, au contact de Trotsky, c'est qu'il n'avait pas cessé, tout en vivant en U.R.S.S., de penser et d'agir comme si le monde entier était son domaine. Quelle envergure dans le regard ! Il accordait autant d'attention aux prodromes révolutionnaires sur n'importe quel point du globe qu'au développement économique et social de l'U.R.S.S. Le socialisme n'était pas devenu pour lui une politique d'État, et moins encore d'un État isolé. Ses questions nous ramenaient sans cesse au seul point qui fût décisif à ses yeux : comment vont les choses chez vous ? Que fait-on en France ? Que peut-on attendre des travailleurs d'Europe ? Qu'est-ce qui détermine l'évolution du prolétariat britannique ou américain ? Il n'attendait pour l'opposition de gauche russe qu'un seul genre de secours efficace : celui de la révolution internationale. Il nous peignait la situation en U.R.S.S., les nouveaux rapports de classe qui s'y esquissaient, comme une affaire dont nous étions responsables, nous aussi. Ses questions nous mettaient au pied du mur : qu'allez-vous faire ? Autour de lui, et plus encore parmi les gens de la majorité, on parlait souvent d'exemple russe : il fallait épauler ce qui se faisait là-bas, bien ou mal. Trotsky renversait la perspective : à vous d'agir, et nous vous aiderons, ce qui nous sauvera nous-mêmes. L'écoutant pour la première fois, j'avais le sentiment confus d'une responsabilité que les circonstances n'allaient peut-être pas nous permettre d'assumer, plus tard, je l'entendis toujours parler sur le même ton.

Je lui demandai une préface pour son petit livre Vers le Capitalisme ou vers le Socialisme, que nous allions éditer en France. Utilisez la plate-forme de l’opposition, répondit-il, engagez la lutte avec le prolétariat français ; vos perspectives sont peut-être meilleures que les nôtres. Ce jour-là, je touchai du doigt ce qui faisait la différence entre lui et tous les autres. Nous étions ses camarades, et non ses visiteurs.

Deux ans plus tard, quand je rejoignis Trotsky à Prinkipo, j'eus le sentiment de prolonger, de reprendre, ce qui s'était noué dans cette rencontre. L. D. s'en souvenait bien, d'autant mieux qu'il lui fallut alors regrouper des compagnons dont presque aucun n'avait d'expérience russe, et qui étaient rares. Nous n'étions pas venus solliciter une opinion, admirer une célébrité, mais chercher une direction de lutte, des clartés politiques, et une inspiration. Tout cela se trouvait à ce moment réuni dans le cabinet ministériel du Comité des Concessions. On s'y concertait pour une action à mener, on y organisait le travail, on y échangeait des vues. Rien n'y évoquait la cérémonie, l'académie, ni le refuge.

Les autorités d'alors décidèrent de réunir les communistes étrangers venus à Moscou pour la commémoration du dixième anniversaire d'Octobre, et de les chapitrer : il fallait nous faire voter un texte condamnant l'opposition. Les diverses délégations ne parlaient que de cela. C'est Boukharine qui fut chargé de nous présenter un rapport, une sentence. La séance eut lieu devant une cinquantaine de communistes, dans la salle où se réunissait le Comité Central du Parti. À la tribune figuraient Bela Kun, Piatnitzki, d'autres moins illustres, moins barbares, moins dévoués. Boukharine nous parla longtemps, en allemand, tout en fumant des cigarettes qu'il posait de temps à autre sur son pupitre. On sentait qu'il accomplissait une corvée. Ces gens-là, devant lui, ne représentaient rien. Lui, il avait encore pour nous la vogue d'un héros. Il jouissait aussi du prestige d'un théoricien. Pour beaucoup d'étrangers ce conférencier personnifiait le bolchévisme dans sa science, son intrépidité, sa jeunesse. Il portait cette vareuse militaire de cuir si répandue à l'époque, et des bottes souples. C'était le type du militant dont l'effigie marque la première moitié du siècle.

En savoir plus...

Depuis que ce petit livre a été publié pour la première fois, il y a plus de quinze ans, les publications d'ouvrages de Trotsky, ou sur Trotsky, se sont multipliées dans le monde entier. Je crois que dans cet ensemble les notes que l'on trouvera ici conservent un intérêt durable. Toi toutefois profité de cette nouvelle édition procurée par mon ami Maurice Nadeau pour ajouter un certain nombre de pages inédites, ainsi que quelques commentaires répartis en préface à différents ouvrages de Trotsky dont j'ai préparé des réimpressions.

Bien entendu, il faut s'attendre à ce que les Archives Trotsky « scellées » à Harvard jusqu'en 1980 apportent sur la dernière période de l'activité de Trotsky, depuis son expulsion en Turquie jusqu'à sa mort à Mexico, de nombreuses informations de détail qui ne seront pas inutiles aux débats actuels sur son œuvre. Raison de plus pour poser les jalons nécessaires sans attendre.

La personnalité de Trotsky émerge maintenant comme celle d'un homme qui illustre de façon remarquable notre passé comme notre avenir. Cela ne veut pas dire qu'il faut confondre l’histoire avec les perspectives, ni même avec le présent, comme lui-même nous Pavait appris de son vivant. Les trente-huit années écoulées depuis sa mort sont riches d'événements que personne ne pouvait prévoir dans toute leur ampleur et leur complexité. Celles qui sont devant nous annoncent aussi une évolution sociale et politique profondément renouvelée sur l'arène mondiale. L'œuvre de Trotsky demeure pourtant de celles qui peuvent susciter des réflexions salutaires, dans une époque où les tromperies, les mensonges, l’abus systématique des propagandes intéressées, fournissent le pain quotidien des idéologies maîtresses de l’heure.

C'est en cela que Trotsky est toujours vivant, même si les solutions politiques à nos maux doivent emprunter des chemins largement imprévus. Comme on le verra dans les derniers textes de ce recueil, j'ai tenté pour ma part d'indiquer dans quelles voies il faut s'engager pour analyser les circonstances nouvelles qui se sont manifestées de façon inattendue après la Seconde Guerre mondiale.

20 février 1979. Pierre Naville.

€ 16.00