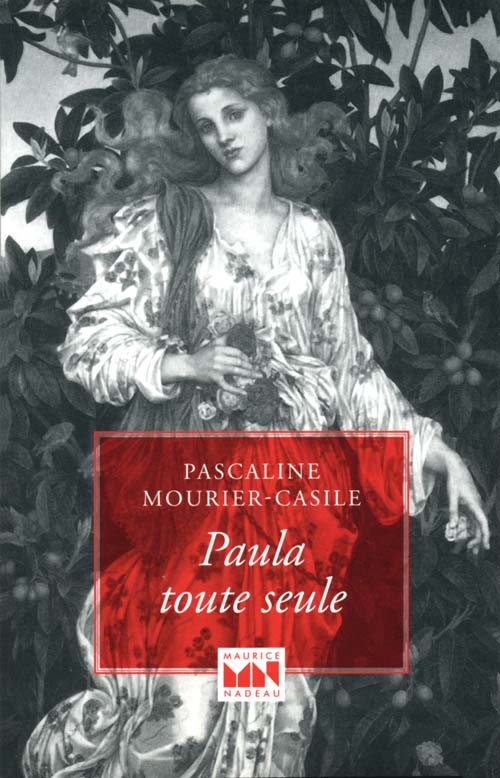

Paula toute seule

Paula n’a jamais véritablement guéri d’une enfance ailleurs, « dans les îles », dont elle garde au coeur et au corps la nostalgie. Étudiante dans un Paris qui l’émerveille et la déconcerte, elle s’y vit comme en exil et se replie, par accès, dans une quasi claustration qui fait naître d’étranges hallucinations… Car Paula la mélancolique exerce sur les hommes de tout âge un charme d’autant plus irrésistible qu’elle ne se sait pas séduisante. Au hasard des liaisons, elle va suivre un itinéraire amoureux qui la met en danger. Toutes les femmes sont ou ont un jour été Paula. Tous les hommes chanceux ont aimé une Paula. Pourtant Paula est unique. Elle dessine, sans le savoir, la forme même du désir…

Pascaline Mourier-Casile, spécialiste de la Littérature française des XIXe et XXe siècles, s’est intéressée au Surréalisme ainsi qu’aux résonances qui se trament entre les mots et les images. Son premier roman La Fente d’eau a été publié chez Maurice Nadeau en 2011.

Extrait

Elle aimait les cafés. Elle y passait de longues heures ; solitaire, indifférente, les yeux mi-clos, elle écoutait les gens parler autour d’elle, guettant le moment où la voix dérape et se brise. Les couples, inquiets ou perdus dans une muette et béate contemplation d’eux-mêmes, la fascinaient. Elle inventait pour chacun une histoire, un amour. Elle avait fini, à ce petit jeu, par acquérir un véritable flair de détective. Elle observait avec une lucidité cruelle les couples jeunes, remplis d’eux-mêmes, isolés dans leur double et intouchable beauté. Elle les regardait et pensait : « Comme ils vont vite s'ennuyer. » Elle avait envie de se lever, d’aller vers eux et de leur dire : « Allez-vous en ! vous êtes là bien vivants, et votre amour entre vous blotti, petite bête bien vivante elle aussi. Un petit chat, doux, caressant et gourmand. Qu’en restera-t-il demain, dans huit jours ? Réveillez-vous… »

Elle aimait aussi les couples déjà anciens, usés par leur trop vieil amour, ressassant sans trêve leur déception et leur ennui d’être ensemble. Elle les observait avec une jubilation féroce, dénombrant sur les visages fatigués les flétrissures de l’amour. Cette petite ride, là, au coin de la paupière, qui donne à la femme l’air d’un vieux clown démaquillé, c’est celle qu’a creusée, chaque matin un peu plus profonde, le réveil d’une nuit sans amour. Ces rides en collier autour du cou - collier de Vénus, oh dérision !- sont les traces des caresses d’habitude que ne guide plus la ferveur. Ces barres sur le front de l’homme ont été une à une imprimées par les petits mensonges et l’ennui quotidien d’une présence qu’on n’a jamais osé renier. Abdication, concession, lassitudes, dégoût, haines larvées, elle lisait à livre ouvert sur tous ces visages impudiques, dénudés par les néons, la monotone chronique des amours défuntes. Sur chaque visage elle projetait ainsi une carte du Tendre parodique et grotesque, se complaisant à défigurer l’amour pour se défigurer elle-même. Car à toutes ces femmes, jeunes ou vieilles, amères ou comblées, elle donnait son propre visage.

Et le soir, rentrée seule chez elle dans sa chambre aux rideaux toujours tirés, elle recréait ces amours dérisoires. Elle choisissait un couple parmi ceux qu’elle avait épiés dans l’après-midi et se racontait leur histoire. Elle leur donnait un nom, mais très vite elle en venait à dire « je ». « Me voici devenue mythomane ! pensait-elle, jolie promotion, ma petite; enfin, peut-être, les Parques et le temps aidant, finiras-tu à Sainte-Anne !»…

*

Elle s’inventa un amant. Parmi toutes ces histoires qu’elle ébauchait une, entre autres, lui plut et elle décida de la développer à son usage personnel. Il s’appelait Jean-Philippe et elle lui vouait une admiration éperdue. Elle le trouvait beau, grand, mince, élégant, sûr de lui. Séducteur sur papier glacé, un peu... Il avait trente-cinq ans, des yeux marrons - non : jaunes plutôt, des yeux dorés. De belles mains longues et bronzées, un peu fortes. Elle aimait sa démarche, sa voix à l’accent légèrement chantant. Bientôt elle ne sut plus très bien si cet amour était réel ou s’il n’était que le rêve de ses insomnies. Elle en parlait comme d’un être vivant. Il lui arrivait de dire à Anne : « Non, je n’irai pas en cours demain : je dois déjeuner avec Jean-Philippe ». Anne ne disait rien. Un jour elle acheta une écharpe de soie vert bronze, et ce fut « l’écharpe de Jean-Philippe ».

Dès lors, elle eut l’impression de n’être plus seule. Elle vivait dans l’ombre de cette présence à ses côtés. Elle avait des rendez-vous dans un café : « Jean-Philippe m’attend à sept heures, il faut que je te quitte » ; elle allait au cinéma, au théâtre avec lui, discutait du film ou de la pièce avec lui : interminables monologues. Dans la rue, elle le sentait à ses côtés. Elle rythmait son pas sur un pas imaginaire, et s’arrêtait aux devantures des boutiques pour hommes : « Jean-Philippe a une vraie passion pour les cravates… ». Elle aimait comme lui l’odeur de l’Old Spice et de l’Amsterdamer et se passionnait comme lui pour les westerns qui, jusque-là, l’avaient copieusement ennuyée. Un jour, ils allèrent ensemble voir un film de Walsh dans un petit cinéma de quartier. C’était une salle minable, en sous-sol, étroite, enfumée, sans sortie de secours. La clientèle, exclusivement masculine, venait là non pour le « message » esthétique de Raoul Walsh, mais pour la modicité unique du prix des places et parce qu’il y faisait chaud, et parce que c’était un endroit où dormir dans le noir et la tranquillité. Comment avait-elle trouvé cette salle ? Peut-être simplement en passant un jour devant l’entrée. Ou peut-être en avait-elle entendu parler dans un des cafés qu’elle hantait ? Aujourd’hui elle l’ignorait. Elle ne sut jamais non plus par quel hasard, personne dans cette salle peuplée d’hommes seuls et sans doute « mal famée », n’avait remarqué sa présence. Ou peut-être était-ce aussi un rêve ? Peut-être avait-elle vu ce film dans une des banales salles d’étudiants qu’elle fréquentait avec Anne et avait-elle inventé de toutes pièces l’atmosphère de complicité chaude et odorante, les visages un peu lourds dans l’ombre et ce garçon qui dormait près d’elle et qui dans son sommeil s’agitait en gémissant. Elle sortit avant la fin du film, sur une image qui l’avait touchée, ne voulant rien savoir de plus : sur une coulée rocheuse, dans un paysage de sable et de pierres, une femme courait en criant un nom vers une forme écroulée au pied d’un rocher.

Elle ne savait pas qu’elle avait basculé dans le monde du rêve. Et l’aurait-elle su, d’ailleurs… Elle gouvernait encore suffisamment sa fiction, elle en était, croyait-elle, encore assez maîtresse pour ne pas s'inquiéter outre mesure. Mais, peu à peu, marée insidieuse, l’eau du rêve allait tout submerger.

Un jour, elle se réveilla.