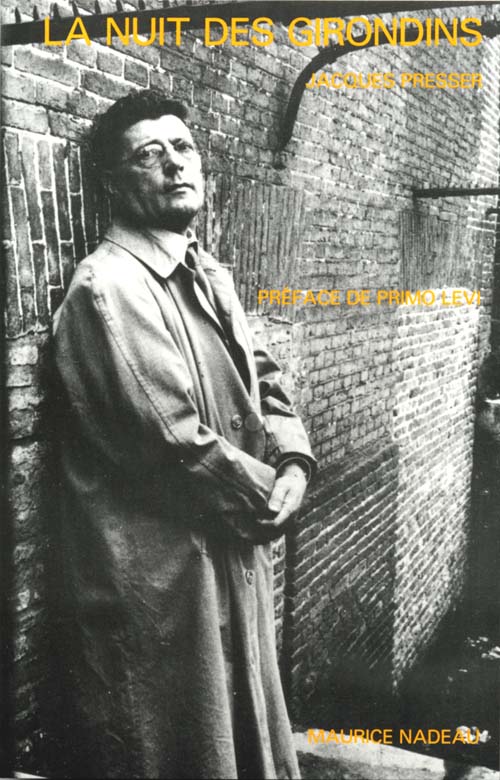

La nuit des girondins

Le narrateur, juif, est envoyé au Drancy néerlandais. Il fait partie du personnel d'encadrement juif sous l'autorité des SS. Sous l'influence d'un rabin et sous le coup de l'indignation, il gifle un de ses supérieurs juif néerlandais et recouvre sa dignité. Traduit du néerlandais par S. Margueron. Préface de Primo Levi. 124 p. (1990) ISBN 978-2-86231-090-9

Elie Wiesel a remis en 1969 à Jacques Presser la médaille du souvenir des anciens de Bergen-Belsen.

Extrait

Je veux encore une fois tenter ma chance. Peut-être le problème restera-t-il insoluble, comme il y a quinze jours, comme la semaine dernière. Deux fois déjà j’ai déchiré un peu de mon précieux papier. Maintenant, c’est mon dernier espoir ; repousser, remettre à plus tard, ce m’est désormais impossible, confiné que je suis dans le block disciplinaire, avec la certitude de « nach Osten abzurollen ! » (de partir pour l’Est), pour employer le vocabulaire de Cohn. Si n’est pas organisé un convoi extraordinaire – « organisieren heiszt improvisieren, Suasso ! » (organiser, ça veut dire improviser, Suasso !) – il me reste six, sept jours, et il n’est pas certain que je puisse poursuivre mon problème jusqu’au point d’entrevoir une solution, bonne ou mauvaise, – en tout cas cette solution que par deux fois je n’ai pas été en mesure de trouver, bonne ou mauvaise.

Bonne ou mauvaise, ni bonne ni mauvaise. Elle me gêne, la résonance de ces syllabes. Il faut qu’avant tout je place devant mes yeux un écriteau sur lequel sera écrit : Je ne suis pas fou. Je ne peux absolument pas m’en passer. À vrai dire, je suis convaincu de disposer de toute ma raison. La seule inquiétude qui subsiste en moi provient de ce besoin de toujours l’affirmer. Pas fou donc. Si seulement il n’en était pas ainsi, tout serait plus simple, et peut-être renoncerais-je à ces exercices d’écriture. Je dois me cramponner au fait que je suis normal et qu’une de mes motivations pour ce travail est justement...

Stop. « Motivations, motivations, motivations », les accents de ce maudit trimètre, du genre de « disciplinaire », « soupe aux navets », « colonn' de feu », me martèlent la tête, quatre syllabes d’un de ces mots qui veulent vous imposer leur sens. Ça ne cesse de résonner dans ma tête, de façon peu bruyante certes, mais insistante : toc toc, toc toc. Et voilà que ça recommence : court-circuit : sur un mot.

Exactement comme lors de cette curieuse affaire, il y a mille ans de ça, quand, une semaine avant le début de la guerre, le 1er mai 1940 (1940, je crois rêver !) j’ai bousillé la petite DKW de Mère : toc toc, toc toc, a dit la boîte de vitesses et moi je suis resté bloqué. « Motivations », « motivations », jusqu’aux mots qui menacent de se mettre en grève, et pourtant, ce que j’ai à dire, je dois l’exprimer avec des mots et non baragouiner n’importe quels sons : trut, grire, tanare, fawa. Ah, d’un tel exercice émanerait peut-être la seule langue adéquate, capable de refléter la situation (« adéquate », en voilà encore un, le troisième déjà, des mots employés par Cohn. Ai-je si peu su garder mes distances ?). Si j’use d’une langue grammaticalement correcte, d’un niveau culturel honorable, alors à coup sûr ce que j’ai à raconter va paraître encore plus absurde, sera perçu comme le comble de l’absurdité, du non-sens.

Quoi qu’il en soit, en route ! Somme toute la DKW aussi a fini par démarrer. Je me suis donné un but, d’accord. Donc j’ai des motivations. Ne t’excite pas, nom de Dieu, des « motivations » qui m’incitent à réaliser une chose impensable, totalement chimérique. Voilà ce que me souffle ma raison, cette servante toujours prête à accomplir un sale boulot. Allons-y. Peut-être Der Mensch in seinem dunklen Drange (L’homme... toujours, si troublé qu’il puisse être...) – je la sentais venir, la citation de Goethe : avec des gens de ma sorte, on n’y coupe pas, tôt ou tard.

Goethe, bien entendu, Goethe, Heine, encore et encore Heine, Novalis, Hölderlin, tous ils figuraient sur les rayonnages du bureau de Père. Et Mörike. Attention ! ne pas oublier Schiller, cette réserve inépuisable de citations. Et Platen – « en voilà encore un, de ces antisémites comme ta mère et toi », dit Père un jour en guise de plaisanterie, « mais alors parfaitement dépourvu de votre jüdische Selbsthasz (haine de soi juive) qui poussait ta mère à courir après ce type, comment s’appelle-t-il déjà ? » (Père imitait maladroitement Freud, car le nom du psychiatre lui était certainement présent à la mémoire.) « Les Allemands ont raison de dire que nous sommes des mesjoggene Portegiezen (des Portugais cinglés) quand on voit des gens comme vous deux » – Père oubliait l’oncle Felix Osorio de Castro, lui qui, dès son arrivée à Westerbork (je jure que c’est la pure vérité !) me réclama d’un ton offensé une chambre avec bains. « Non, ajoutait Père, prends Goethe alors, lui qui... »

Au-dessus du bureau de Père, et c’était bien là une idée d’humaniste comme lui, on pouvait lire la devise : « Connais-toi toi-même » en grec. Il y mettait toute sa fierté, comme d’ailleurs dans sa barbichette, car il n’était pas dépourvu de vanité. Cette barbiche est la dernière chose que j’ai aperçue de lui : elle pointait vers le ciel lorsque, pantin désarticulé, il gisait sur le pavé. La rue n’avait pas d’éclairage, naturellement, à cause du couvre-feu, mais elle était si inondée de la clarté bleue que déversait la lune que cette chose saugrenue réussissait à projeter une petite ombre portée, à côté de la flaque de sang noirâtre. Ils étaient venus les arrêter, Mère et lui, et il paraissait décidé à les suivre sans plus, parce que, en tant que portugais, il était couvert. N’avait-il pas un cachet officiel ? Il a dû prendre la fuite par le toit : ils ont tiré en l’air, pas sur lui, à ce qu’ils disent. L’enchaînement des faits, qu’importe qu’il ait été porté à ma connaissance ? « Connais-toi toi-même... » Mère était déjà enfermée dans le Théâtre juif, l’antichambre de notre camp, aussi est-ce moi, son propre fils, engagé par hasard dans une corvée à quelques rues de là, qui me vis convoqué : cette barbichette au clair de lune ! « N’oublie pas », dit Jacob. « C’est ton père à toi qui est resté étendu là pendant près d’une demi-heure, exactement comme ça. Essaie de ne pas penser uniquement à cette barbiche, mais aussi à la flaque de sang. N’oublie pas, n’oublie pas. »

M’est-il donc arrivé d’oublier ? Oui, non, oui, non. Ça, c’était avant ; dorénavant cela ne me sortira plus de la mémoire, je sais de nouveau exactement comment cela s’est passé. Je relis ce dernier paragraphe et j’affirme : voilà comment ça s’est passé. Edgar Poe en aurait fait un récit différent, mais moi je répète : c’est ainsi que ça s’est passé. Je souligne de deux traits ces mots et pas seulement à ma propre intention, je m’adresse à celui qui regarde par-dessus mon épaule. Qui ? Je l’ignore. Si ce document sort clandestinement du camp, selon mon désir, un jour il existera, ce lecteur. Ce ne sera pas un Juif, à mon avis. Tant mieux. Il pourra dire : c’est moche. Il pourra parler de défaillance. Mais qu’il ne dise pas : c’est du grand-guignol. Et surtout pas : pure invention. Qu’il y ajoute foi. Qu’il admette que mes yeux ont vu ceci, que mes oreilles l’ont entendu, que ma main a doucement caressé celle de Père. Il arrive même aux mécréants de ne pas oser passer sous une échelle ou de toucher du bois. Allons, la main levée, je l’atteste : moi, Jacques Suasso Henriques, né le 24 février 1916, je le jure : c’est la vérité intégrale, sans fard, sans surplus. Et ce serment porte de façon irrévocable sur tout ce qui suit, lettre par lettre, mot après mot.

En savoir plus...

Primo Levi

Je suis tombé sur ce récit par hasard, il y a plusieurs années ; je l’ai lu, relu plusieurs fois, et il ne m’est plus sorti de l’esprit. Peut-être cela vaut-il la peine d’en rechercher la cause : les raisons pour lesquelles on s’attache à un livre peuvent être multiples, quelques-unes déchiffrables et rationnelles, d’autres obscures et profondes.

Je ne crois pas qu’il s’agisse du comment cette histoire est racontée. Elle est racontée de manière inégale, avec maîtrise pour certaines pages, pour d’autres avec un certain étalage d’intellectualisme, avec un métier littéraire un peu trop chargé d’astuces et d’artifices. Elle est cependant à l’évidence véridique, point par point, épisode par épisode (de nombreuses autres sources la confirment, et celui qui a été à Auschwitz y a retrouvé les « passagers » rescapés du train de Westerbork), à tel point que, malgré son déroulement romanesque, elle revêt le caractère d’un document ; mais son importance ne vient pas seulement de là.

Cette œuvre brève est parmi les rares qui représentent avec une certaine dignité littéraire le judaïsme européen occidental. Alors qu’il existe une littérature abondante et glorieuse du judaïsme oriental, ashkénaze, yiddish, la branche occidentale, profondément intégrée dans les cultures bourgeoises allemande, française, néerlandaise, italienne, a généreusement contribué à celles-ci, mais s’est rarement représentée elle-même. C’est un judaïsme conditionné par la dispersion, et donc peu unitaire ; il est tellement mêlé à la culture du pays-hôte qu’il ne possède pas, comme on sait, de langue propre. Il a été philosophe avec les Lumières, romantique avec le romantisme, libéral, socialiste, bourgeois, nationaliste ; cependant, à travers toutes les métamorphoses dues au temps et au lieu, il a conservé certains traits qui le caractérisent, et ce livre les reproduit.

Le Juif occidental, tendu et tiraillé entre les deux pôles de la fidélité et de l’assimilation, est dans une éternelle crise d’identité, et de là proviennent, tout aussi éternelles, ses névroses, sa faculté d’adaptation et sa subtilité. La figure du Juif content de sa judéité, à qui son judaïsme suffit (l’immortel Tévié le laitier, de Schalom Alechem), est en Occident rare ou inexistante.

Ce livre est un récit de crise d’identité : le protagoniste la subit avec une telle intensité qu’il est divisé en deux. Vivent en lui le « moi » Jacques, assimilé, lié à la terre de Hollande mais non au peuple hollandais, intellectuel versatile et décadent, sentimentalement immature, politiquement suspect, moralement nul, et le « moi » Jacob, repris par le passé grâce à l’action et à l’exemple du « rabbin » Hirsch, qui puise de la force dans ses racines juives jusque-là ignorées ou niées, et qui se sacrifie pour sauver du néant ce Livre auquel Jacques ne croit pas. À combien de Juifs d’Europe n’est-il pas arrivé la même chose ? À combien d’entre eux n’est-il pas arrivé de reconnaître, dans le besoin, un soutien et une charpente morale justement dans cette culture judaïque qui durant les années de répit avait paru vieillie et dépassée ? Hirsch le dit à Jacques : le fil de fer barbelé est un fil qui lie, et qui lie solidement. Je ne veux pas dire que le retour à l’origine soit l’unique voie de salut : mais certainement c’en est une.

Une autre raison qui donne du poids à ce récit tient à son audace. Dans quelques pages impitoyables, il semble même que l’auteur, le vrai, participe de cette « haine de soi juive » (autre aspect de la crise d’identité) que le père Henriques attribue à son fils et à sa femme, et qui a donné naissance aux nombreux Juifs antisémites de l’Occident européen, par exemple à Weininger ici évoqué et admiré par Georg Cohn. S’entendre rappeler qu’à Westerbork existait et agissait un homme tel que Cohn, c’est comme une brûlure, et le fait mérite un commentaire. De tels individus ont existé, et il est certain qu’il en existe encore parmi nous à l’état virtuel ; dans des conditions normales, on ne peut les reconnaître (Cohn lui-même voulait devenir banquier), mais une persécution sans pitié les développe et les amène à la lumière et au pouvoir. Il est naïf, absurde et historiquement faux de croire qu’un système démoniaque, tel que le national-socialisme, sanctifie ses victimes : il les dégrade, au contraire, et les salit, il les rend semblables à lui, et cela d’autant plus qu’elles sont plus disponibles, blanches, dépourvues d’une ossature politique ou morale. Cohn est haïssable, il est monstrueux, il est à punir, mais sa faute est le reflet d’une autre faute bien plus grave et générale.

Ce n’est pas un hasard si précisément au cours de ces dernières années, en Italie comme à l’étranger, on a publié des livres comme Menschen in Auschwitz de H. Langbein et Dans ces ténèbres de Gitta Sereny : de nombreux signes font penser que le moment est venu d’explorer l’espace qui sépare les victimes des bourreaux, et de le faire avec plus de délicatesse, et avec un esprit moins trouble, que cela» n’a été fait par exemple dans quelques films récents bien connus. Seule une rhétorique manichéenne peut soutenir que cet espace soit vide ; il ne l’est pas, il est parsemé de figures abjectes, misérables ou pathétiques (parfois, elles possèdent les trois qualités en même temps), qu’il est indispensable de connaître si nous voulons connaître l’espèce humaine, si nous voulons savoir défendre nos âmes au cas où une épreuve semblable devrait se reproduire.

Il existe une contagion du mal : celui qui est non-homme déshumanise les autres, chaque crime irradie, se propage, corrompt les consciences et s’entoure de complices enlevés par la peur ou la séduction (comme Suasso) au camp adverse. C’est typique d’un régime criminel, tel que le nazisme, d’affaiblir et de confondre nos capacités de jugement. Est-il coupable celui qui dénonce sous la torture ? Ou celui qui tue pour ne pas être tué ? Ou le soldat sur le front russe qui ne sait pas déserter ? Où tracerons-nous la ligne qui coupe en deux l’espace vide dont je parlais, et qui sépare le faible de l’infâme ? Peut-on juger Cohn ?

Eh bien, le sens du livre est que l’on peut juger Cohn. Son discours sur « le navire qui prend l’eau » est captieux ; ainsi que son affirmation (combien de fois l’avons-nous entendue !) : « Si je ne le faisais pas moi, c’est un autre pire que moi qui le ferait. » On doit refuser, on le peut toujours, en toute circonstance, même si ce doit être en suivant la voie de Mlle Wolfson. Celui qui ne refuse pas (mais il faut refuser dès le début, ne pas mettre la main dans l’engrenage) finit par céder à la séduction de passer de l’autre côté : il y trouvera, dans la meilleure des hypothèses, une gratification trompeuse et un salut destructeur.

Cohn est coupable, mais il a une circonstance atténuante. La conscience généralisée que devant la violence on ne cède pas, mais que l’on résiste, est d’aujourd’hui, est de l’après, n’est pas de ce temps-là. L’impératif de la résistance a mûri avec la résistance et avec la tragédie planétaire de la Deuxième Guerre mondiale ; avant, c’était le précieux apanage de quelques-uns. Aujourd’hui non plus ce n’est pas le fait de tous, mais aujourd’hui celui qui veut entendre peut entendre, et il me semble que ce livre peut l’aider.

Ce n’est pas parce qu’on s’attache à un livre, ou à une personne, que l’on n’en voit plus les défauts. Ce livre en a, et peut-être de graves ; le style est incertain, il oscille entre l’émotion et le badinage ; on a souvent l’impression que l’auteur Presser n’est pas à l’abri du baroquisme littéraire de son alter ego Henriques et de son besoin frénétique de placer des citations même au moment de mourir ; parfois, devant l’horreur de certaines situations, on trouve de la complaisance là où l’on attendrait pudeur et silence. Bref, c’est un livre discutable, et peut-être scandaleux, mais il est bon que les scandales arrivent, car ils provoquent la discussion et éclairent les consciences.

Traduit de l'italien par Françoise Asso